Em 20 de abril de 2010, a plataforma de petróleo Deepwater Horizon, da Petrolífera britânica BP, explodiu no Golfo do México, causando um dos maiores desastres ambientais da história. O acidente deixou 11 mortos e derramou 750 milhões de litros de petróleo no mar, que até hoje têm repercussões e são alvo de estudos científicos. Para o professor Carlos Eduardo de Rezende, líder do Grupo de Pesquisa em Biogeoquímica de Ecossistemas Aquáticos do Laboratório de Ciências Ambientais da UENF (LCA), este caso ilustra bem os riscos que a exploração de petróleo pode causar para o ambiente marinho costeiro e oceânico.

Rezende integra um grupo internacional de pesquisadores que há anos estudam o ambiente marinho da costa brasileira, inclusive na região Amazônica, e vê com grande preocupação a exploração de petróleo no local. A questão, que se arrasta desde 2014, vem dividindo Petrobras e governo federal, de um lado, e ambientalistas e cientistas da área ambiental, do outro. Para iniciar as atividades, a Petrobras aguarda o aval do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

O professor explica que a Margem Equatorial estende-se do Rio Grande do Norte até o Amapá. Diversas áreas dentro deste trecho vêm sendo operadas por empresas, mas a controvérsia está no Licenciamento Ambiental do bloco FZA-M-59, localizado a frente da foz do Amazonas. O processo de licenciamento deste bloco teve início em 2014, sob responsabilidade da British Petroleum (BP) Energy do Brasil Ltda., então operadora do bloco.

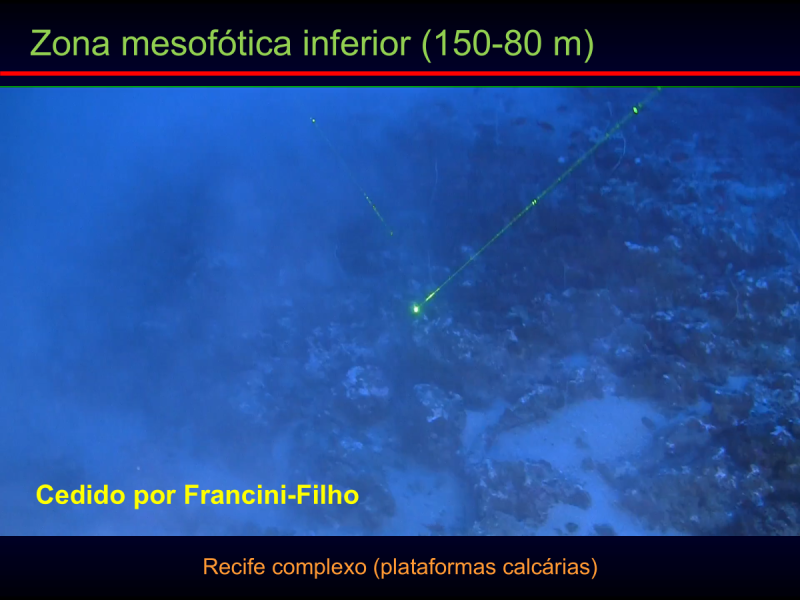

Ele observa que, nesse meio tempo, alguns artigos demonstraram a presença de uma formação recifal muito pouco estudada e totalmente negligenciada por parte da empresa nos estudos de impacto ambiental (EIA). Descrito em 1970, apenas em 2016 este sistema teve espetacular protagonismo a partir de vários artigos publicados pelo grupo do qual Rezende faz parte e que realiza estudos científicos na região.

— É importante ressaltar a valiosa colaboração com as Universidades Norte-Americanas (Universidade de Washington e Universidade da Geórgia), da Marinha do Brasil e do Greenpeace, que possibilitaram várias amostragens na região Norte onde ocorre o sistema recifal. Este último, isto é, o Greenpeace, teve participação decisiva, não apenas viabilizando a amostragem, mas também impulsionando sua ampla visibilidade por meio da mídia nacional e internacional e participando de uma das publicações científicas do grupo — diz o professor.

Em síntese, o Grande Sistema Recifal Amazônico está integrado a um contínuo megabioma, o qual compreende a maior floresta tropical do mundo (a Floresta Amazônica), um dos mais extensos sistemas de manguezal do planeta (do Amapá ao Maranhão), representando um corredor ecológico muito importante e é um sistema recifal vivo, como demonstrado em uma publicação de 2019 do grupo na revista Scientific Report.

Segundo Rezende, entre 2017 e 2019, diferentes pareceres técnicos do Ibama apontaram falhas no cumprimento de várias condicionantes, o que impediu a emissão da Licença de Operação. Em 2020, o Ibama concedeu à BP Energy do Brasil Ltda um prazo de 60 dias para apresentar esclarecimentos adicionais sobre o pedido de licença para perfuração. Pouco depois, a empresa transferiu a concessão do bloco para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que, em menos de um mês, viabilizou a aquisição pela Petrobras.

Nos três anos seguintes, a Petrobras encaminhou inúmeros documentos para atender às exigências do licenciamento. Ainda assim, permaneceram inconsistências em pontos fundamentais, como a modelagem de dispersão de óleo, planos de emergência e de proteção à fauna, medidas mitigadoras e compensatórias, ações de controle e monitoramento, além de comunicação social, como consta no parecer do IBAMA.

Pesquisador participou de audiência na Câmara dos Deputados para tratar do tema

Em 31 de maio de 2023, Rezende participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, representando a equipe com a qual desenvolve pesquisas na região. Em sua participação, ele destacou a relevância científica da região, lembrando as publicações do grupo, que tiveram ampla repercussão internacional. O estudo revelou não só a dimensão aproximada desse ecossistema, mas também a diversidade de espécies e aspectos do funcionamento ecológico, reforçando a necessidade de avaliações ambientais profundas e um diálogo efetivo com a sociedade sobre os riscos e impactos da exploração de petróleo na área.

Na sua opinião, os dispositivos legais foram rompidos pelo governo federal ao autorizar iniciativas que, pela legislação vigente, deveriam ocorrer somente após a devida apreciação e aprovação técnica do Ibama. Com isso — acrescenta o professor — um processo que deveria ser eminentemente técnico-científico foi convertido em um palco de disputas políticas, no qual prevaleceu um discurso desenvolvimentista sedutor, mas simplificador, deixando de lado todas as considerações científicas.

— A iniciativa foi apresentada como uma espécie de nova panaceia social para a Região Norte, alardeada até mesmo como um novo “Pré-Sal”. Para quem vive em uma cidade que recebe royalties há quase três décadas, a experiência concreta revela o quão ilusório pode ser o discurso de prosperidade automática. Os recursos, embora vultosos, não se traduziram em melhorias estruturais duradouras, tampouco na redução das desigualdades sociais. A discussão deveria ser conduzida de forma muito mais aprofundada, ancorada em estudos técnicos, em planejamento estratégico e em transparência pública, de modo a considerar não apenas o potencial econômico, mas também os riscos ambientais e sociais — afirma.

Segurança energética, diz Rezende, não está na expansão de matrizes poluentes

Rezende combate os argumentos de que a exploração de petróleo neste local seria a garantia da segurança energética do país. Para ele, a verdadeira garantia de segurança energética, desenvolvimento sustentável e equilíbrio ambiental não está na expansão de matrizes poluentes, como é o caso do petróleo, mas sim em uma mudança profunda no padrão de consumo, acompanhada de políticas de justiça social que assegurem simetria de acesso aos recursos e oportunidades. Isso significa, segundo ele, repensar modelos econômicos, incentivar o uso de fontes limpas, promover eficiência energética e, sobretudo, enfrentar desigualdades que fazem com que os custos da degradação ambiental recaiam de forma desproporcional sobre os mais vulneráveis.

— A transição energética não deve ser tratada apenas como um processo tecnológico, mas como um projeto civilizatório, que reposicione a relação entre sociedade, economia e natureza em bases mais justas e equilibradas — diz.

Ele ressalta que os países investem, em média, apenas 1,7% dos recursos nacionais para os oceanos, de acordo com o Relatório Global de Ciência Oceânica (IOC-Unesco, 2020). O Brasil tem números ainda mais preocupantes, pois apenas 0,03% dos recursos de pesquisa são destinados às ciências marinhas.

— O mar é muito mais do que vemos nas praias e áreas costeiras. Cerca de 90% dos mares estão abaixo da profundidade de 200 metros. Isso mostra a importância de se investir nesta área do conhecimento. A dimensão da complexidade envolvida em compreender o funcionamento do oceano, um sistema dinâmico que integra processos físicos, químicos e biológicos, atravessa múltiplas escalas. Isso sem falar na relevância estratégica, uma vez que os oceanos exercem papel central na regulação do clima global, no sequestro de carbono e na manutenção da vida no planeta — afirma Rezende.

Segundo ele, os impactos de acidentes na área de exploração não se restringem ao momento do acidente e frequentemente, estendem-se por décadas, e variam conforme a natureza do acidente, características do óleo e do ecossistema diretamente atingido. Estes impactos tendem a afetar severamente os ambientes marinhos oceânicos e costeiros, comprometendo a biodiversidade, a pesca artesanal e o turismo, além de demandarem longos e custosos processos de recuperação. Já explosões ou falhas estruturais podem trazer riscos imediatos à vida humana, somando-se aos prejuízos ambientais.

O Plano Estratégico da Petrobras (2023-2027) prevê investimentos da ordem de 78 bilhões de dólares, além de 20 bilhões de dólares destinados ao fretamento de embarcações, sendo 49% desse montante direcionado à Margem Equatorial. Em contraste, o orçamento total do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para 2025 foi de apenas 14 bilhões de reais (cerca de 2,6 bilhões de dólares).

Ele chama a atenção para o descompasso existente entre o vultoso investimento em tecnologia voltada para a exploração e produção de petróleo e o investimento na produção de conhecimento científico nas áreas de transição energética e ciências do mar.

— De um lado, a Petrobras ostenta recordes mundiais na exploração em águas profundas e ultra profundas, consolidando o país como referência internacional nesse setor estratégico. De outro, o mesmo Brasil carece de uma infraestrutura robusta para investigar sistematicamente os ecossistemas marinhos oceânicos que abrigam essa riqueza, limitando-se a iniciativas pontuais, muitas vezes insuficientes e dependentes de apoio da Marinha do Brasil, empresas ou de projetos de cooperações internacionais — diz.

Rezende considera uma grande contradição o país investir com intensidade na extração das riquezas imediatas do mar, mas não priorizar o conhecimento necessário para assegurar sua conservação e uso sustentável a longo prazo. Na sua opinião, sem a compreensão dos processos oceanográficos, a biodiversidade marinha e as dinâmicas ecológicas das áreas exploradas, o Brasil corre o risco de comprometer patrimônios naturais inestimáveis e de perder oportunidades de inovação científica e tecnológica que poderiam emergir do estudo profundo do oceano.

Segundo Rezende, o fortalecimento da pesquisa em ciências do mar, com a criação de uma frota de navios oceanográficos civis, apoio à aquisição de equipamentos de ponta e à formação de recursos humanos altamente qualificados deve caminhar em paralelo ao desenvolvimento tecnológico da exploração energética, assim como o fomento às iniciativas de transição energética. Só assim o país poderá alinhar seu protagonismo mundial com uma visão estratégica mais ampla, que reconheça o oceano não apenas como fonte de recursos, mas como um espaço vital de conhecimento, sustentabilidade e soberania.

(Jornalista: Fúlvia D’Alessandri – ASCOM/UENF – Fotos da formação recifal cedidas por Carlos Eduardo de Rezende)